Wie KI Bewegungen analysiert

Ein Hausbesuch am Campus Eilenburger Straße der HTWK Leipzig

25.07.2025

Die Forschenden im „Laboratory for Biosignal Processing“ analysieren mit Künstlicher Intelligenz menschliche Bewegungsabläufe – sei es beim Sport, in der Medizin oder in der Autoindustrie. Wir besuchten Prof. Dr. Mirco Fuchs am Campus Eilenburger Straße in Leipzig-Reudnitz und sehen dort, wie KI in der Forschung Anwendung findet.

Autor: Sven Heitkamp

Von „magischen“ Spiegeln und Vitalparametern

Es wirkt ein wenig wie bei Harry Potter, wenn sich Professor Mirco Fuchs vor den magischen Spiegel mit dem dicken Holzrahmen stellt: Auf der Bildfläche erscheint nach wenigen Augenblicken eine grüne, leicht gezackte Sinuskurve, die seinen Puls anzeigt, ohne dass ihn jemand berührt hätte. Hinter dem vermeintlichen Zauber steckt allerdings keine Magie, sondern eine Software für Signalverarbeitung mit Elementen aus dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz: Eine kleine Kamera über dem Spiegel registriert winzige Veränderungen der Lichtreflexion der Haut, die durch den wechselnden Sauerstoffgehalt im Blut ausgelöst werden. Die Software, die Fuchs und sein Team entwickelt haben, berechnet daraus den Puls und stellt ihn grafisch dar.

Aufstieg zur Siegertreppe

Der intelligente Spiegel zur Ermittlung von Vitalparametern steht auch nicht in Hogwarts, sondern in einem gelb-roten Ziegelbau auf dem HTWK-Forschungscampus Eilenburger Straße. Dort leitet Fuchs das „Laboratory for Biosignal Processing“ (LaBP), eine Arbeitsgruppe, die zur Erfassung, Verarbeitung und Analyse von Bild-, Video- und Sensordaten forscht – und dabei seit Jahren vor allem auf maschinelles Lernen und KI setzt. Mit seiner Spezialisierung und Praxisorientierung ist das LaBP ein gefragter Kooperationspartner für Institute und Unternehmen aus ganz Deutschland geworden: allen voran der erfolgreichen deutschen Kanutinnen und Kanuten. Eine über Jahre entwickelte Technologie ermöglicht es den Sportteams, Paddel- und Armbewegungen detailliert und umfassend auszuwerten, um die Chancen auf Podestplätze zu steigern. So unterstützt das „Team Fuchs“ die Spitzenathleten am Bundesstützpunkt Leipzig auf ihrem Weg zu neuen Rekorden, Olympia- Medaillen und Weltmeistertiteln.

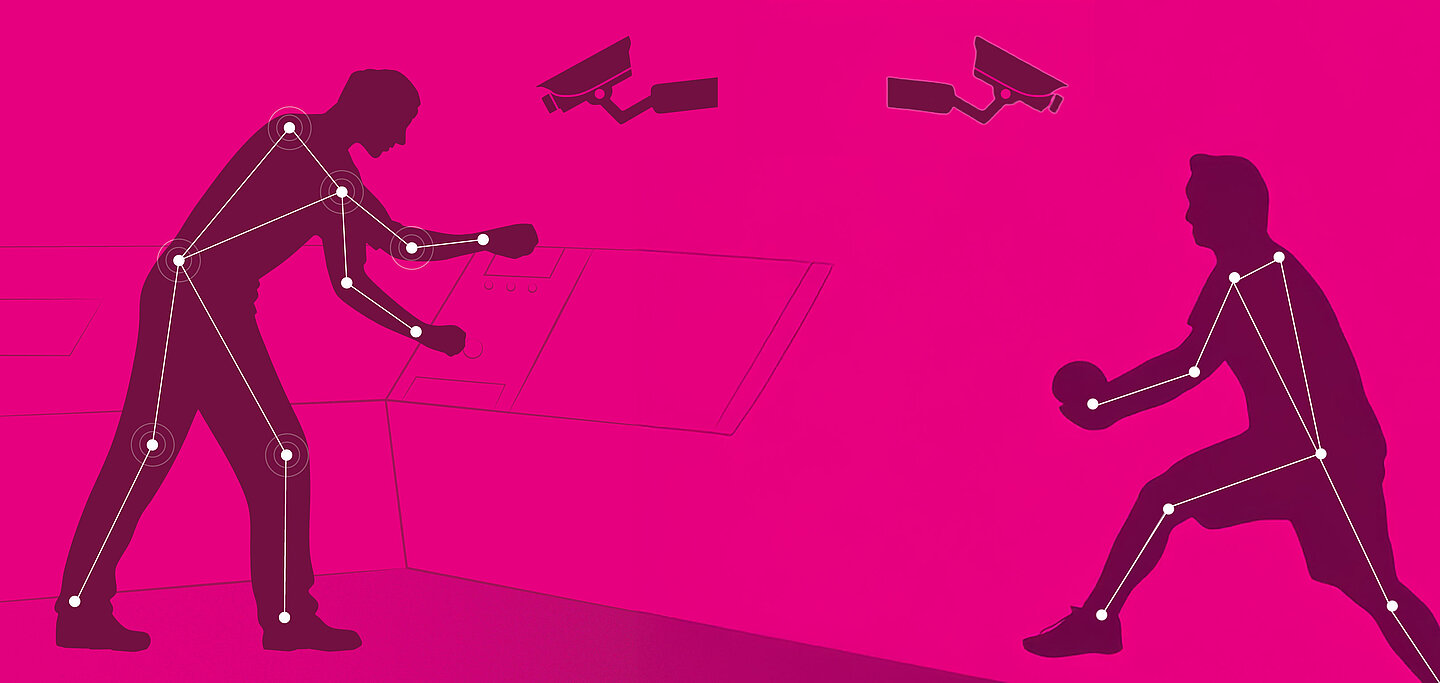

Wer gelegentlich am Leipziger Elsterbecken – der klassischen Kanu-Trainingsstrecke – unterwegs ist, hat die Szenerie schon gesehen: Neben einem schmalen Kanu fährt ein Motorboot her, von dem aus Trainerinnen und Trainer die Kanuten filmen. Die Auswertung solcher Videos ist heute im Spitzenleistungssport unverzichtbar, aber extrem zeitaufwendig. Selbst erfahrene Expertinnen und Experten können mit bloßem Auge nur wenige Momente akribisch untersuchen, erklärt Fuchs. Die Algorithmen, die in den Bildern Körperskelett, Paddelstellung, Einstechwinkel und die Lage des Bootes erkennen, seien hingegen in der Lage, ganze Abläufe automatisiert auszuwerten. „Mit den umfangreichen Daten liefert unser System wertvolle Hinweise für Profis ebenso wie für Nachwuchstalente, um deren Technik zu optimieren“, sagt Fuchs.

Was ist maschinelles Lernen?

Maschinelles Lernen (ML) ist ein Teilbereich der Künstlichen Intelligenz. Computer werden dabei zum Lösen eines Problems nicht mithilfe von Regeln programmiert, sondern erlernen diese bei einem Training mit sehr vielen Daten selbstständig. ML-Algorithmen und künstliche neuronale Netze helfen dabei, Muster und Zusammenhänge in den Daten zu erkennen, und können darauf basierend Vorhersagen oder Entscheidungen treffen.

Echtzeittipps im Strömungskanal

Die Entwicklung der Softwarelösung basiert auf einer engen Zusammenarbeit mit dem Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT), einem nationalen Kompetenzzentrum in Leipzig. Vor einigen Jahren stellte Fuchs den Sportkoryphäen die Möglichkeiten seines Labors für mehrere Sportarten vor – und aus seiner kleinen Präsentation wurde eine fruchtbare Zusammenarbeit. „Heute nutzt der Bundestrainer des Deutschen Kanu- Verbands mit seinem Team unsere Technologien, um Höchstleistungen zu erreichen“, erzählt Fuchs. Auch das für die nationale Sportförderung zuständige Bundesinnenministerium hat bereits mehrere Forschungsprojekte zur Technologieentwicklung unterstützt. Inzwischen wurde ein System auch im Strömungskanal des Olympiastützpunkts Potsdam installiert. Dort können mit zwei Kameras dreidimensionale Aufnahmen ausgewertet und den Sportlerinnen und Sportlern individuelle Hinweise in Echtzeit gegeben werden. Außerdem werden mittlerweile internationale Wettkämpfe vom Ufer aus aufgenommen. Damit soll die neue Software den Kanutinnen und Kanuten Tipps zu besseren Fahrtaktiken liefern. Möglich macht das KI – denn was für uns Menschen einfach erscheint, zum Beispiel in einem Bild zu erkennen, wo sich die Hände einer Person befinden oder einen Bildpunkt zu berühren, der zu einem Paddel gehört, ist für den Computer zunächst nur eine riesige Zahlenwolke. Ohne moderne KI-unterstützte Verfahren zur Mustererkennung wäre eine automatische Analyse der Bilder und Videos nicht möglich. Weil es diese Verfahren aber gibt, können wir heute Videodaten reproduzierbar und objektiv in viel größerem Umfang verarbeiten, als ein Mensch das könnte.

Fuchs hatte die Forschungsgruppe bereits 2010 als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit seinem Doktorvater Matthias Sturm, damals Professor für Mikrorechentechnik und digitale Signalverarbeitung, und dem Kollegen Daniel Matthes aus der Taufe gehoben und sich zunächst vor allem mit medizinischen Anwendungen befasst. Genau wie weitere Forschungsgruppen der HTWK Leipzig, die sich nach und nach in der Eilenburger Straße ansiedelten. „Wir sind inzwischen die am längsten tätige Gruppe am Campus Eilenburger Straße“, erzählt er. 2022 übernahm er die Professur für Computer Vision und Maschinelles Lernen. Zur Forschungsgruppe gehören derzeit drei wissenschaftliche Mitarbeitende, ein Doktorand und mehrere Studierende, die sich unterschiedlichen Forschungsprojekten widmen. Sie alle finanzieren sich über Drittmittelprojekte.

Was sind künstliche neuronale Netze?

Das sind Computerprogramme, die die Funktionsweise des menschlichen Gehirns nachahmen. Sie bestehen aus vielen miteinander verbundenen „künstlichen Neuronen“, also Verbindungen, die Informationen verarbeiten. Sie können sehr komplexe Muster in Daten erkennen, beispielsweise ob auf einem Foto eine Katze oder ein Hund abgebildet ist.

Mehr Kontrolle am Babybett

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte vor 15 Jahren mit der Entwicklung von Sensoren, mit denen man elektrische Signale biologischen Ursprungs messen kann. Aus jener Zeit stammt auch der Titel als Labor für Biosignal- Verarbeitung. Bald folgten Lösungen zur kamerabasierten Vitalparameter- Erfassung bei Neugeborenen. Fuchs und sein Team installierten eine handelsübliche Videokamera über einem Babybett auf einer Neugeborenenstation, um Körperfunktionen wie den Puls berührungslos ohne Kabel zu ermitteln und somit Belastungen für Neugeborene möglichst gering zu halten. Ein klassischer Sensor zur Pulsmessung am Fuß eines Säuglings lieferte dazu die Referenzdaten. Das Messsystem bildet auch die Grundlage für den magischen Spiegel. Im Anschluss realisierte die Forschungsgruppe weitere Projekte mit der Uniklinik und dem Leipziger Herzzentrum. Unter anderem erforschten sie, wie die Mimik von Patientinnen und Patienten unter Teilnarkose erfasst und ausgewertet werden kann, um das Schmerzempfinden zu überwachen.

Erfolgsmodell „Humen dynamics“

Nach den ersten wissenschaftlichen Projekten wurde auch die Industrie auf das Know-how der HTWK-Forschenden aufmerksam. In einer Bäckerei beispielsweise zeichneten sie kürzlich für eine Machbarkeitsstudie mithilfe eines Kamerasystems Produktionsabläufe auf, um Laufwege und Maschinennutzung zu optimieren. Ein Schlüsselmoment wurde zuvor ein Auftrag eines Automobilherstellers: Der Konzern wollte mit einer videobasierten, objektiven Analyse die sich häufig wiederholenden Bewegungsabläufe seiner Beschäftigten in der Automontage ergonomisch bewerten – und das LaBP fand eine Lösung: In Videos, die mit einer einfachen Kamera gefilmt werden können, erkennt die Software Schultern, Rücken und Knie der Beschäftigten und berechnet die Winkel der Gelenke und Bewegungsverläufe. Die ermittelten Daten gleicht die KI mit vorhandenen Ergonomie-Leitlinien ab und stellt die Körperbelastungen in den Ampel-Farben dar. Mithilfe des Systems können „rote“ überlastete Fehlstellungen erkannt und körperliche Beschwerden vermieden werden. So bleiben die Gesundheit und die Arbeitskraft der Mitarbeitenden länger erhalten. Das System unter dem Namen „Humen dynamics“ – abgeleitet von „human engineering“ – schafft umfassendere Perspektiven als die klassische Beobachtung durch Arbeitsschutzexperten, erklärt Fuchs. Und „Humen dynamics“ entwickelte sich zum Erfolgsmodell. Seit 2019 wird es in Kooperation mit dem Nürnberger Institut für Gesundheit und Ergonomie (IGR) bundesweit vertrieben und in Ergonomie-Schulungen eingesetzt. „Humen dynamics ist heute in vielen Betrieben in Deutschland im Einsatz“, erzählt Fuchs. Die Einnahmen aus solchen Projekten helfen, neue Forschungsprojekte des LaBP zu finanzieren. Ideen und Anwendungsfälle gibt es viele – die Liste der potenziellen Forschungsthemen ist lang. Auch ein neues Projekt zur Taktikanalyse mit dem Deutschen Handballbund und dem IAT ist schon beantragt. Vielleicht hilft es eines Tages sogar, die übermächtigen Handball-Weltmeister aus Dänemark zu stoppen. Ganz ohne magischen Spiegel, dafür mit ausgefeilter KI für Bewegungsanalyse.

Vita

Prof. Dr.-Ing. Mirco Fuchs (*1982) ist seit 2022 Professor für Computer Vision und Maschinelles Lernen. Der Leipziger hat bereits an der HTWK Leipzig Elektrotechnik studiert und als Doktorand und Postdoc geforscht, auch in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck- Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften. 2010 gründete er das Laboratory for Biosignal Processing mit. Fuchs entwickelt mithilfe Künstlicher Intelligenz Algorithmen, mit denen Erkenntnisse aus Kamerabildern gewonnen werden können. Seit Ende 2023 ist er Prodekan für Forschung der Fakultät Ingenieurwissenschaften.

Weiterführende Infos

Hinweis: Dieser Beitrag erschien zuerst im Forschungsmagazin Einblicke 2025.

Kommen Sie mit uns in Kontakt!