Wie Künstliche Intelligenz Straßen sicherer macht

Neues KI-basiertes Messsystem für die Wartung von Straßen im Einsatz

17.10.2025

Künstliche Intelligenz kann bei der Straßensanierung unterstützen: Geotechniker und Elektroingenieure der HTWK Leipzig und des FTZ Leipzig entwickeln mittels Sensoren und KI ein Messsystem für die Wartung von Straßen. Dieses soll die reale Verkehrsbelastung messen und eine vorausschauende Planung von Sanierungen ermöglichen. Wir waren beim ersten Funktionstest außerhalb des Labors dabei.

Autorin: Dr. Franziska Böhl

Auf einer Landstraße südlich von Leipzig

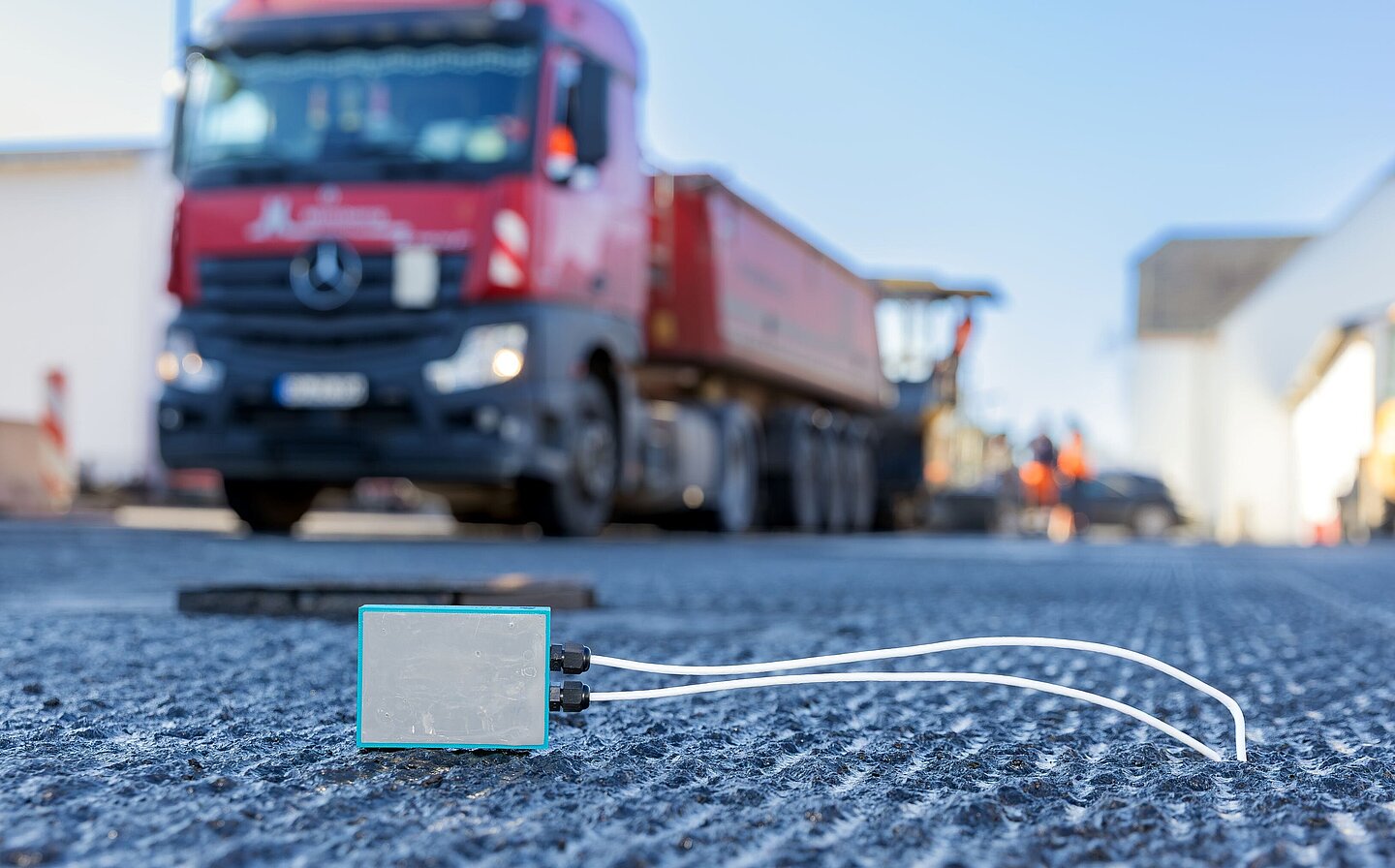

Plötzlich wird es hektisch, als der LKW mit dem Anhänger voller heißem Asphalt sein Ankommen mit lautem Hupen ankündigt. Auf einer Landstraße in Oelzschau bei Rötha, rund 25 Kilometer südlich von Leipzig entfernt, wird damit gleich sensible Technik übergossen. Forschende der Hochschule ziehen auf der aufgefrästen Straßenoberfläche noch die letzten Kabel gerade, die zu einer Messstation führen, und entfernen Blöcke, die zum Beschweren auf den faustgroßen Sensoren liegen. Dann wird es ernst: Der erste Praxistest auf einer öffentlich befahrbaren Straße beginnt.

„Unter Laborbedingungen und im Feldtest funktionierte das von den Elektroingenieuren entwickelte Messsystem einwandfrei. Nun testen wir es erstmals auf einer öffentlich befahrbaren Straße“, erklärt Lorenz Spillecke vom Institut für Geotechnik (IGL) an der HTWK Leipzig. Seit 2023 entwickeln Geotechniker und Elektroingenieure der HTWK Leipzig gemeinsam mit Praxispartnern im Projekt „RoadIT1.0“ ein intelligentes Messsystem für den Straßenbau. Es basiert auf Sensoren, die in die Straße eingebaut werden, und Künstlicher Intelligenz, die die gesammelten Daten auswertet. Ziel ist es, die reale Verkehrsbelastung in Echtzeit zu messen und den optimalen Zeitpunkt für eine Sanierung frühzeitig zu erkennen. Dabei werden sie bis Ende 2025 vom Bundesministerium für Verkehr gefördert. „Die Sensoren liefern uns Daten über die Anzahl und das Gewicht der Fahrzeuge, die über eine Straße fahren. Daraus leitet die KI die tatsächliche Verkehrsbelastung ab. Diese steigt seit Jahren kontinuierlich und sowohl Anzahl und Größe der Fahrzeuge nehmen ein Maß an, für das die meisten Straßen ursprünglich nicht konzipiert worden sind“, sagt Ralf Thiele, Geotechnik-Professor und Leiter des Forschungsprojekts.

Straßen in schlechtem Zustand

So kommt es, dass in vielen Bundesländern und Kommunen die Straßen sanierungsbedürftig sind, wie eine Studie vom Deutschen Institut für Urbanistik im Auftrag des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen und des ADAC bestätigt. Demnach beziffert sich der Investitionsbedarf auf mehr als 370 Milliarden Euro, die bis zum Jahr 2030 für Sanierungen nötig sind, um das Schienennetz, Straßen und Wege in Deutschland zu erhalten und zu erweitern. Jede dritte Straße in den Kommunen weist laut Studie größere Mängel auf.

Bei welchen Straßen die Mängel bereits so fortgeschritten sind, dass eine Sanierung dringend notwendig ist, wird bisher nur auf Autobahnen oder Bundesstraßen automatisch erfasst. Für das nachgeordnete Straßennetz fehlt so etwas. Denn jene Monitoring-Systeme sind schlichtweg zu teuer und damit nicht rentabel für alle Straßen. „Unsere Neuentwicklung zielt darauf ab, eine günstige, aber vor allem robuste Lösung zu entwickeln, um eine breite Anwendung zu ermöglichen“, so Projektmanager Philipp Methfessel.

Vom Labor auf die Straße

Einen wichtigen Schritt in diese Richtung bot bereits der Funktionstest im Frühjahr 2025 unter realen Bedingungen. Dafür bauten die Forscher die Sensoren in die sogenannte Tragschicht ein – also direkt unter die oberste Deckschicht auf einer betriebseigenen Straße bei der Baufirma Arlt in Frohburg, ihrem Praxispartner im Projekt. Nun der erste Praxistest auf einer öffentlich befahrbaren Straße.

So ein Einbau ist jedes Mal ein heikler Moment für die Technik: Diese muss zum einen die Einbautemperatur des frischen Asphalts von etwa 150 Grad Celsius überstehen und zum anderen die mechanische Beanspruchung durch die Walze aushalten, mit der die obere Deckschicht verdichtet wird. In der Machbarkeitsstudie im Frühjahr testeten die Forschenden für den Zeitraum von sechs Monaten mehrere Prototypen mit verschiedenen Sensoren. So wollten sie prüfen, wie das neue System in den nächsten Wochen und damit mittelfristig funktioniert.

Entwickelt wurde das Messsystem von Gerold Bausch, Professor für Eingebettete Systeme und Signalverarbeitung, und seinem Team von der Forschungsgruppe „Electronic Engineering Lab“ (EEL) am FTZ Leipzig: Dafür evaluierten sie zu Projektbeginn unterschiedliche Beschleunigungssensoren und setzten sie in einem Laboraufbau unterschiedlichen Bewegungsformen aus. „Wir haben unter anderem verglichen, wie teurere und kostengünstigere Sensoren funktionieren und wie sie auf Impulse aus Krafteinwirkungen reagieren. Ein gutes Sensorsystem muss nicht nur valide Ergebnisse liefern, sondern auch wirtschaftlich einsetzbar sein“, so Bausch.

Was messen die Sensoren?

Nachdem der Asphalt abgekühlt und die Fahrbahn wieder benutzbar war, war den Forschenden nach einem Blick auf den Bildschirm klar: Die Sensoren hatten den Einbau überstanden und konnten nun fortlaufend Daten liefern. In Oelzschau haben sie drei Messlinien mit je fünf Sensoren eingebaut. „Beim Test in Frohburg haben sich einige Sensoren bereits als genauer erwiesen, so dass wir diese nun weiter testen werden“, erklärt Methfessel.

Bei jeder Überfahrt erheben die Sensoren durch Verschneidung unterschiedlicher Messprinzipien kontinuierlich Daten: Beschleunigungssignale, magnetische Feldstärke und Temperatur. Mit hoher Genauigkeit ermittelt die KI Achslasten. Eine Verrechnung der Messlinien gibt Auskunft über Geschwindigkeit und Achszustand. Daraus kann die KI verschiedene Fahrzeugkategorien ableiten. „Mit unserem Messsystem können wir Gewichte in relativer Genauigkeit von unter einer Tonne angeben und auch die Achsabstände mit einer Genauigkeit von zehn Zentimetern erkennen“, sagt Elektroingenieur Michael Eiserbeck.

Große Datenmengen mit KI verarbeiten

Die Sensorknoten, die für die Studie im Einsatz sind, liefern sehr große Datenmengen: Allein ein Sensorknoten misst unter anderem 3.000 Beschleunigungsdaten und 600 Magnetfelddaten pro Sekunde. Die große Datenmenge macht die anschließende Datenaufbereitung und Analyse aufwendig.

KI spielt dabei eine signifikante Rolle: „Wir erproben im Projekt die Auswertung der Signale mit KI und mit maschinellen Lernmethoden. Auch klassische, analytische Verfahren spielen dabei eine Rolle, stoßen jedoch bei komplexen Zusammenhängen an Grenzen. KI-Methoden bieten hier die Chance, Muster zu erkennen und damit robustere Ergebnisse zu liefern“, so Geotechniker Hermann Busse. Vorteile sind neben der hohen Genauigkeit trotz komplexer Problemstellungen auch die hohe Flexibilität und gute Anpassbarkeit an verschiedene Straßenkonstruktionen.

Dargestellt werden die Daten in einem Web-Dashboard am Bildschirm in Echtzeit. Unterstützung erhalten die Geotechniker dabei von weiteren Projektpartnern: Die Firma Infratest Digital Solutions überträgt die Daten von den Sensoren zum Dashboard und die Firma N4 Leipzig kümmert sich um die Visualisierung und Echtzeitdarstellung.

Ausblick

Während die Forschenden bei ihren Funktionstests im Frühjahr in Frohburg noch wussten, welche Fahrzeuge tatsächlich über die Messstrecke fuhren und eine Videoerfassung sowie eine integrierte Waage Vergleichsdaten lieferten, ist das jetzt auf der öffentlich befahrbaren Straße, also im realen Verkehr, anders: „Wir wollen sehen, ob unser KI-Modell, das bisher mit bekannten Daten trainiert wurde, auch bei unbekannten Fahrzeugen funktioniert“, erklärt Busse. Ziel ist ein lernfähiges System, das zuverlässig die tatsächliche Belastung von Straßen erfasst.

Zusätzlich fließen die Daten am Projektende in ein an der Technischen Universität Dresden entwickeltes Auswertungstool ein. Dort bilden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Asphaltbau unter anderem den Alterungsprozess von Straßen anhand von Temperaturwerten ab. Die Daten aus dem „RoadIT1.0“-Projekt werten die Dresdner aus, um daraus ebenfalls den Abnutzungsgrad und damit die Lebensdauer von Straßen zu prognostizieren.

„Mit unserem System wollen wir einen Beitrag für eine vorausschauende, moderne und effiziente Bestandsaufnahme des kommunalen Straßennetzes leisten. Ein flächendeckendes Monitoring wird damit möglich, dank erschwinglicher Technik und sinnvoll eingesetzter Künstlicher Intelligenz“,

sagt Projektleiter Thiele. Perspektivisch bedeutet das: Wenn jede Kommune ihre Straßen in Zukunft kostengünstig überwachen kann, wird aus bisherigem Flickwerk auf Straßen eine vorausschauende Instandhaltung. So könnte aus dem Forschungsprojekt eine Lösung für ein bundesweites Problem werden, das Straßen sicherer, nachhaltiger und intelligenter macht.

Vitae

Prof. Dr.-Ing. Gerold Bausch (*1979) wurde 2019 auf die Stiftungsprofessur für Eingebettete Systeme und Signalverarbeitung an der HTWK Leipzig berufen. Der promovierte Elektroingenieur forschte zuvor seit 2013 in der Arbeitsgruppe „Laboratory for Biosignal Processing“. Im Jahr 2020 übernahm er die Arbeitsgruppe „Electronic Engineering Lab“, die sich mit der Entwicklung von Sensorsystemen auf Basis eingebetteter Systeme befasst und an der Auswertung von Messsignalen forscht.

Prof. Dr.-Ing. Ralf Thiele (*1963) ist seit 2006 Professor für Bodenmechanik, Grundbau, Fels- und Tunnelbau an der HTWK Leipzig. Hier entwickelte der promovierte Bauingenieur den Forschungsbereich Geotechnik, zu dem die Forschungsgruppe „G2 Gruppe Geotechnik“ und die Transfergruppe „Geonetic“ gehören. Daraus ging 2024 das neu gegründete Institut für Geotechnik Leipzig (IGL) hervor. Zudem war Thiele von 2019 bis 2023 Prorektor für Forschung der HTWK Leipzig.

Was sagen die Medien?

Radiobeitrag auf MDR aktuell vom 15. Oktober 2025: “Leipzig: Wie KI bei Straßensanierung hilft”

ZEIT ONLINE / dpa vom 15. Oktober 2025: “Leipziger Forscher testen Straßenüberwachung mit KI”

Ingenieur.de vom 15. Oktober 2025: “Marode Straßen? Wie KI aus Leipzig Deutschlands Asphalt retten soll”

(Auszug)

Kommen Sie mit uns in Kontakt!

- Section:

- FING

- Phone:

- +49 341 3076-3103

- Section:

- FB

- Phone:

- +49 341 3076-6950

Autorin (Medienkontakt)

Hinweis: Dieser Beitrag erschien zuerst im Forschungsmagazin Einblicke 2025 und wurde hier aktualisiert.