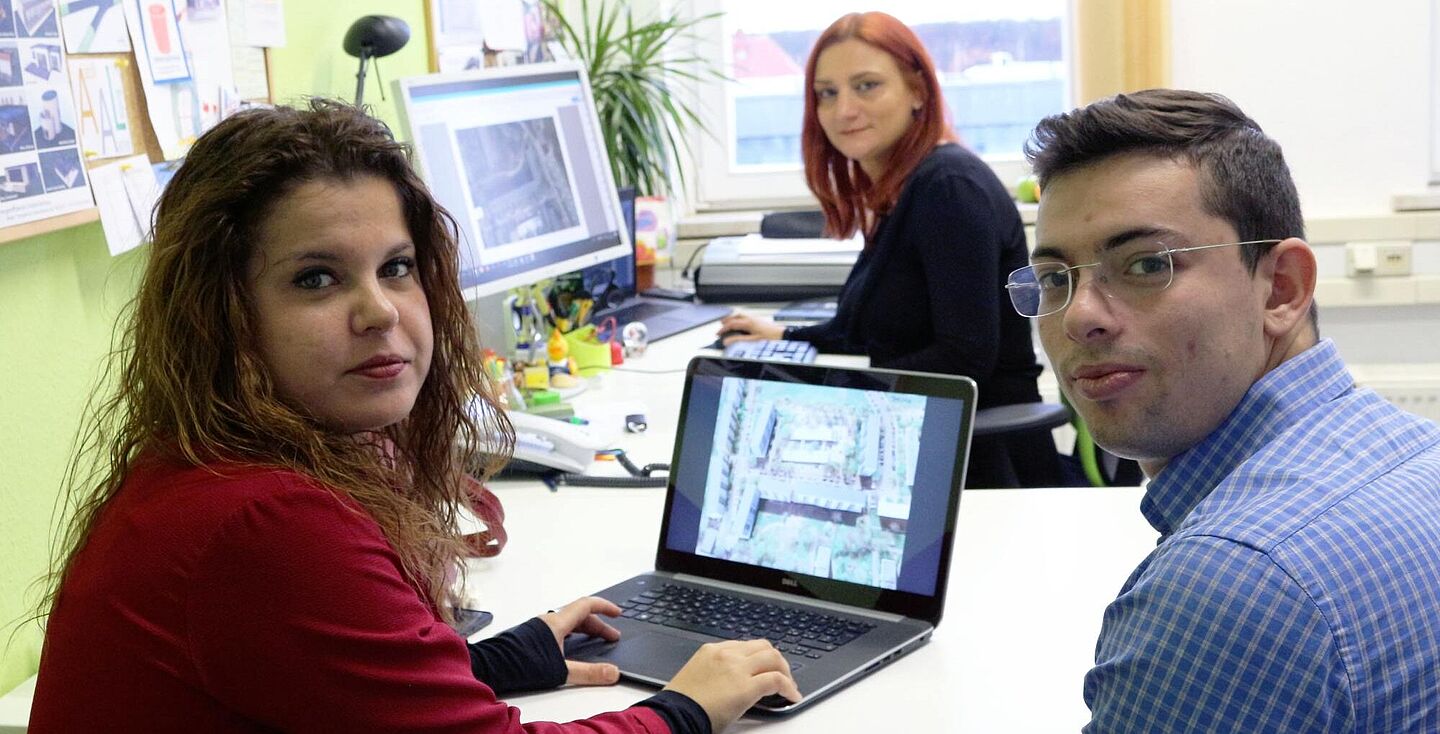

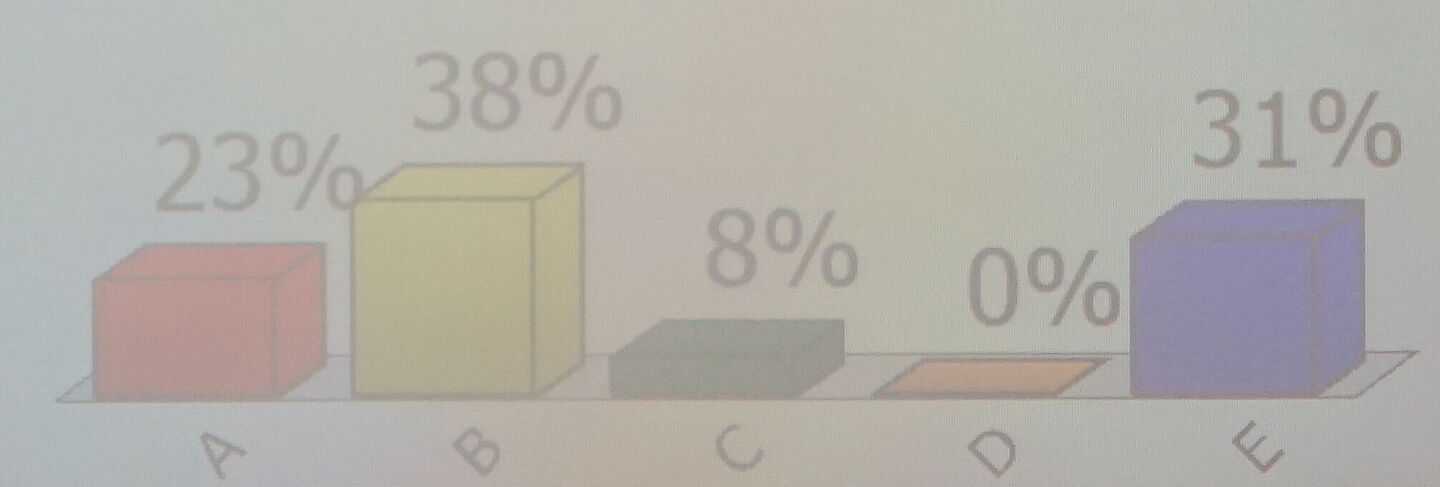

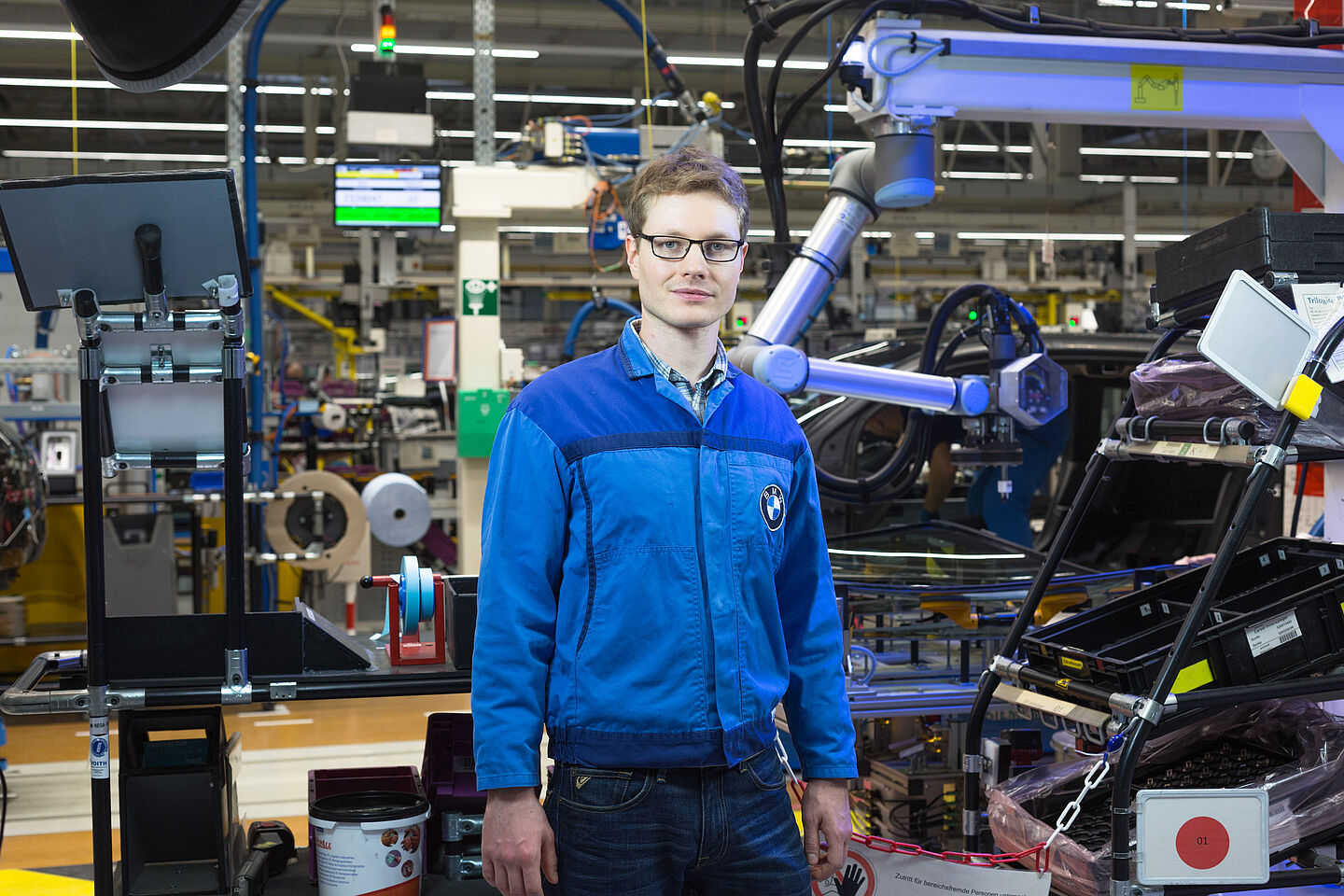

Unter den 37 Promovierenden der Fakultät Ingenieurwissenschaften der HTWK Leipzig ist Lydia Schott eine von insgesamt sechs Frauen. Das sind circa 16 Prozent (Stand: 2020). Um gerade ausgezeichnet qualifizierte Doktorandinnen und Postdoktorandinnen stärker zu fördern und damit strukturelle Ungleichheiten auszugleichen, rief die HTWK Leipzig im Sommer 2020 ein professionelles und prozessorientiertes Coaching-Format ins Leben, das den Nachwuchswissenschaftlerinnen Raum zur strategischen Karriereplanung bietet und ihre Talente fördert.

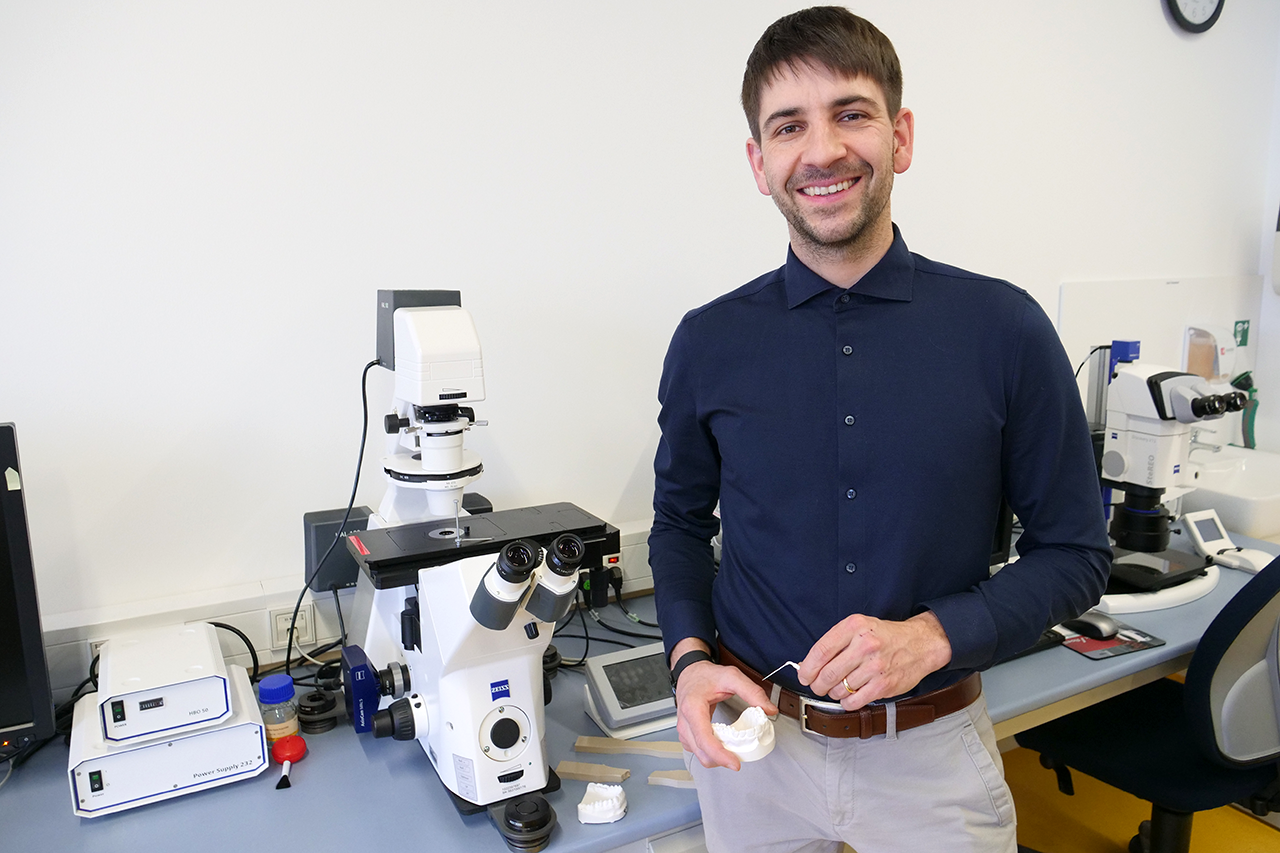

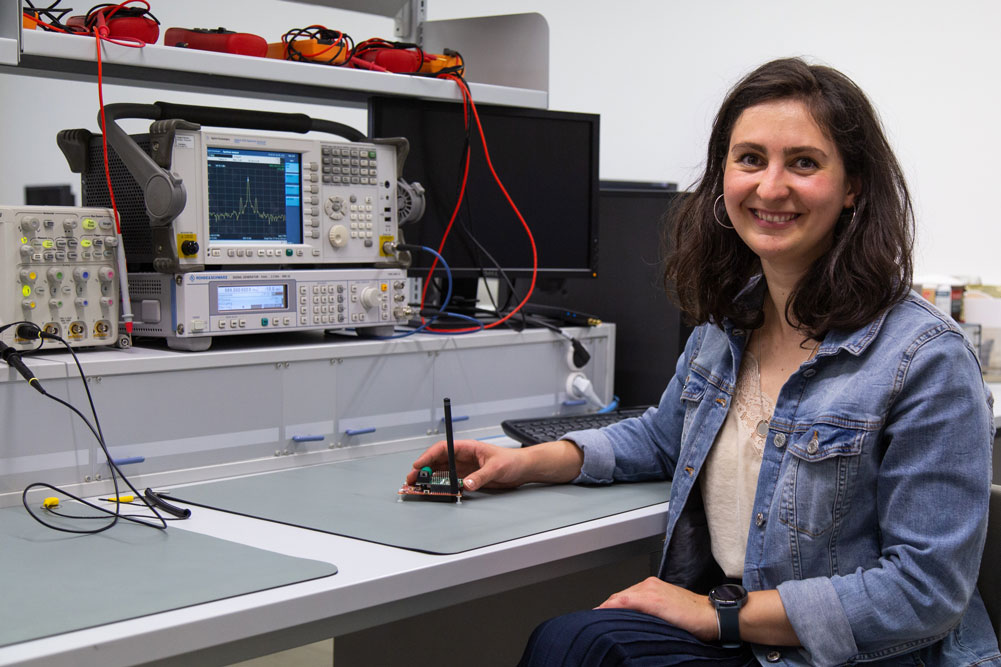

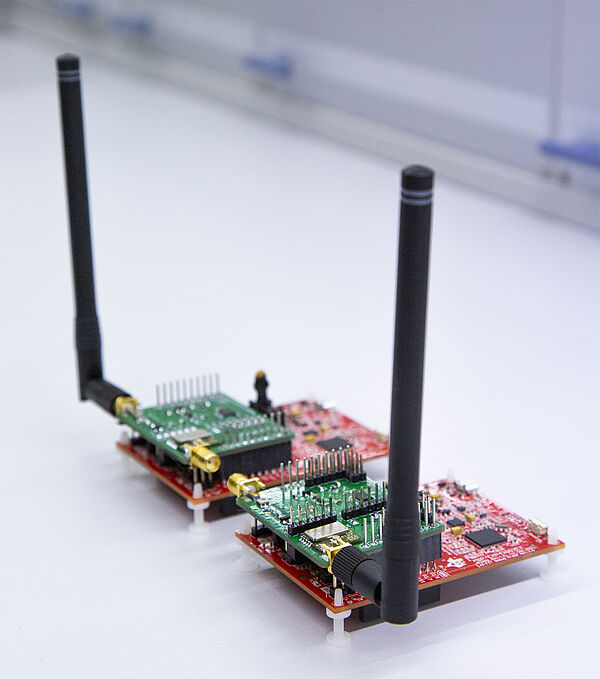

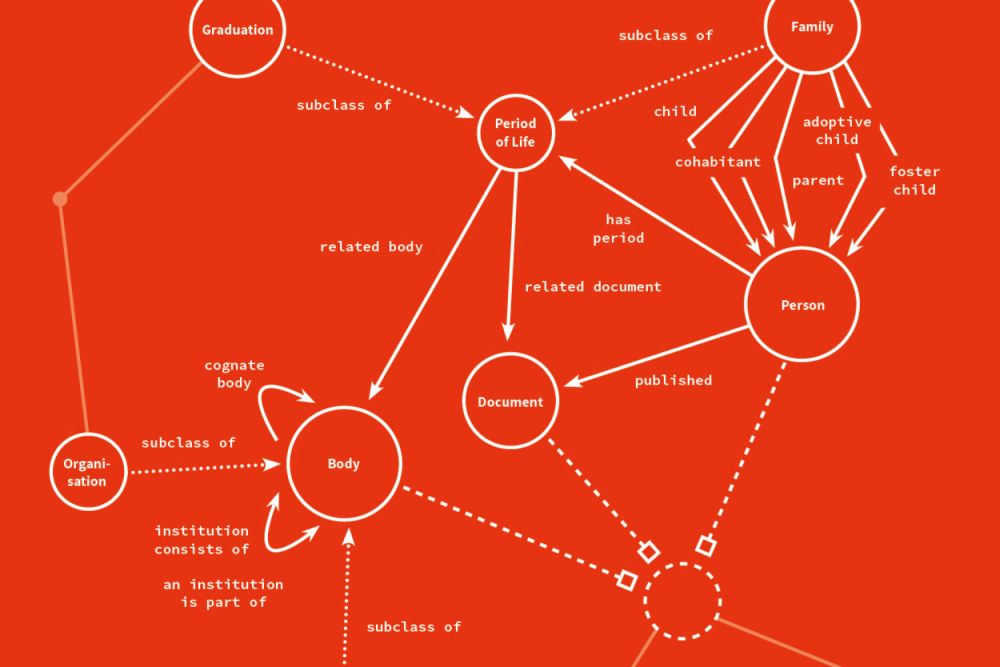

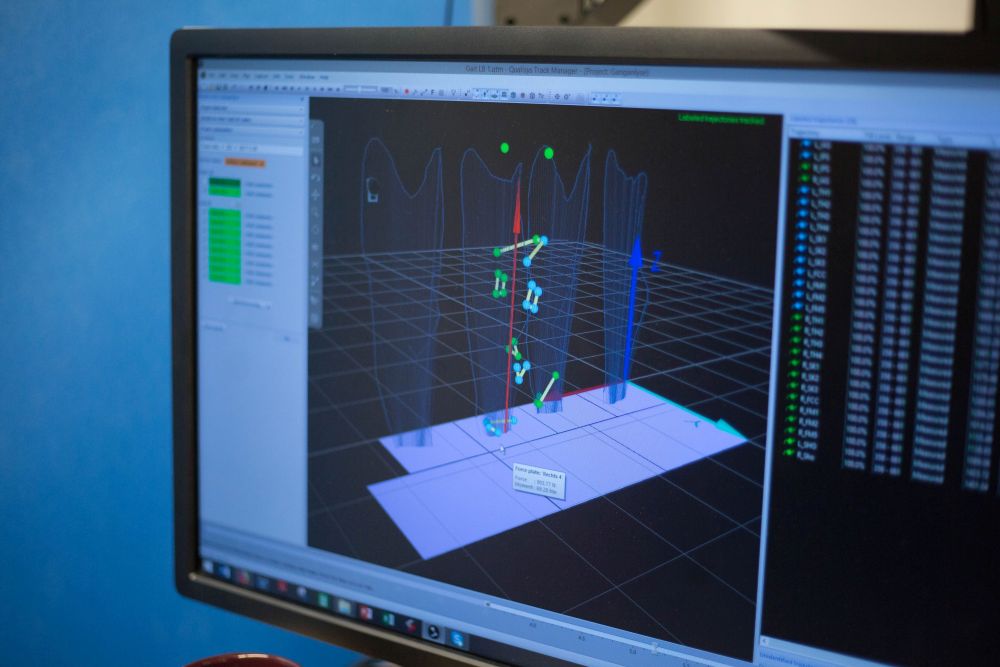

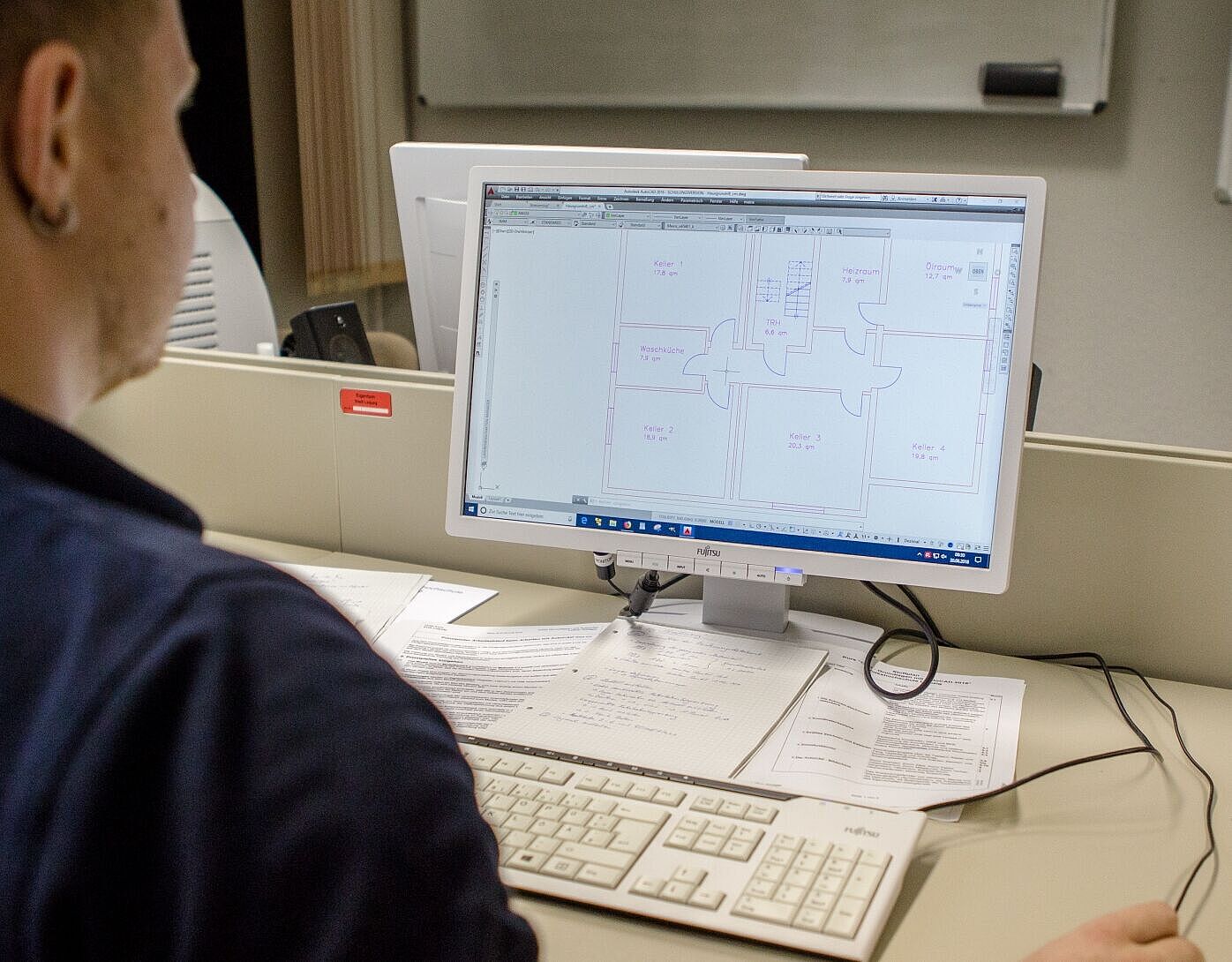

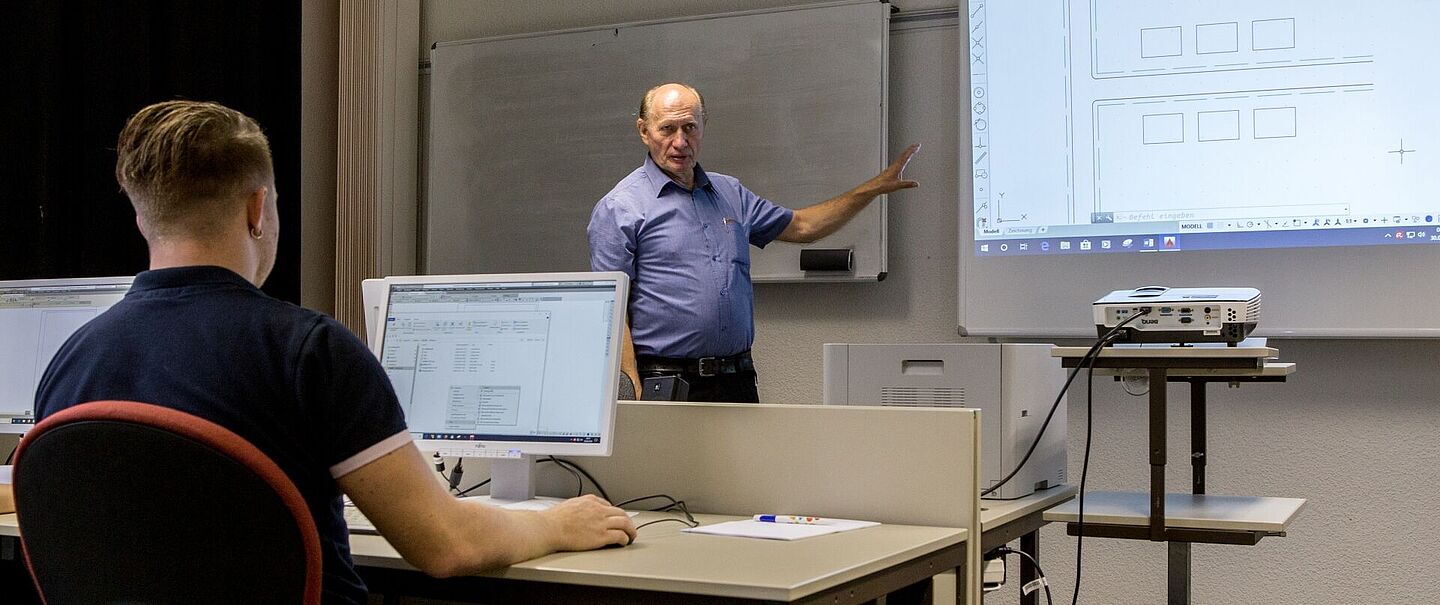

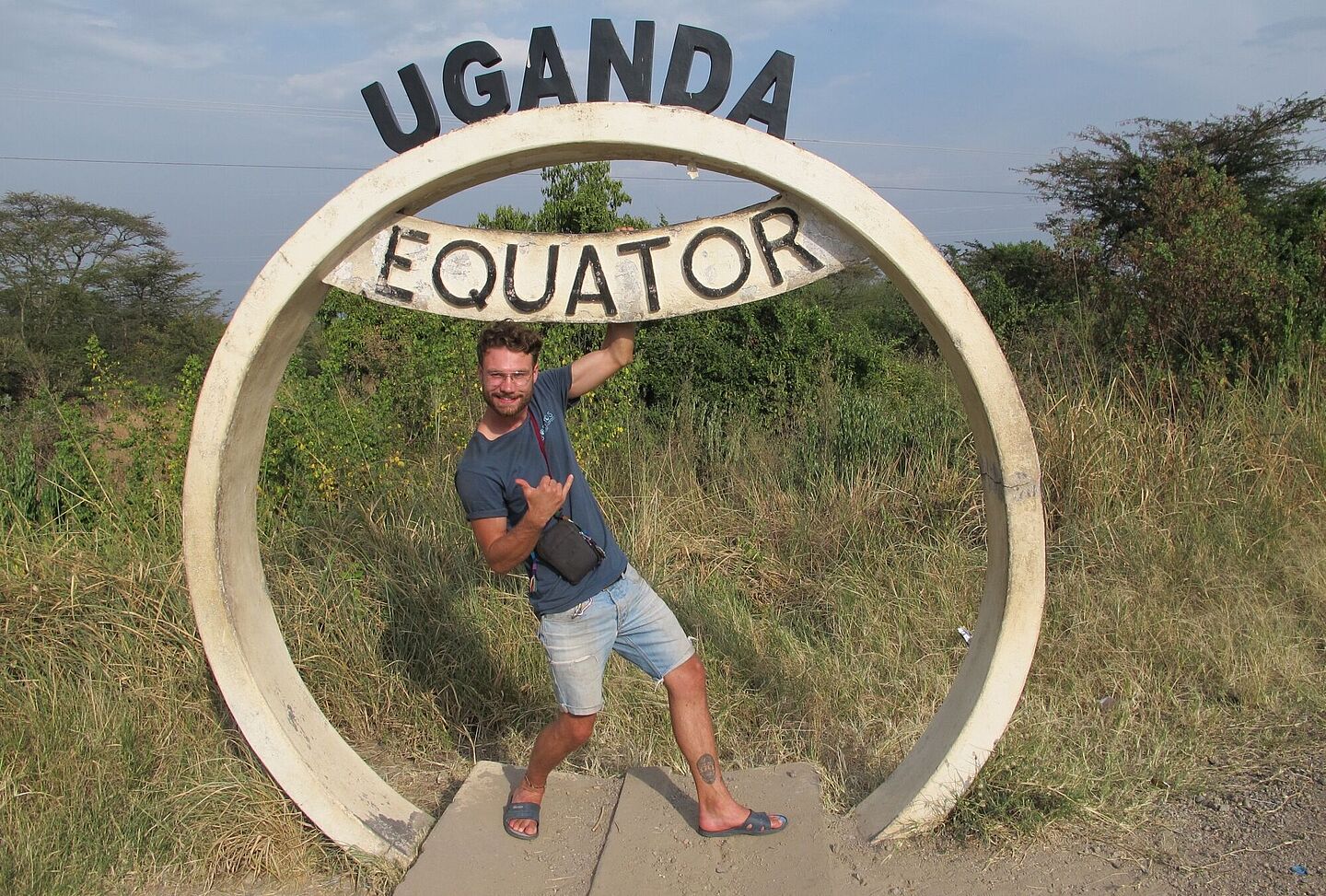

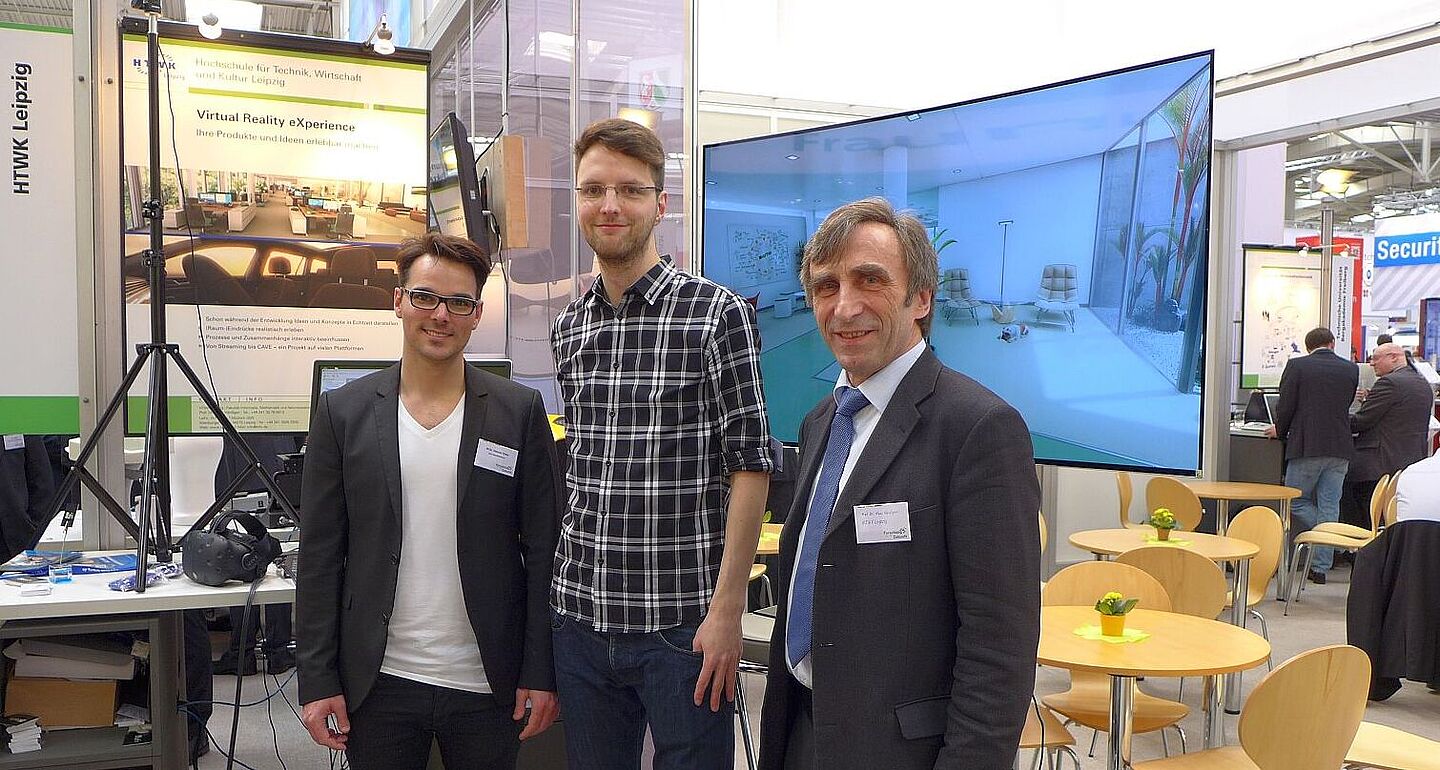

Als Lydia Schott von Next Step hörte, zögerte sie nicht lange, sich zu bewerben. „Ich hatte Zweifel, wie es für mich nach der Promotion weitergehen soll. Den Satz ‚Du bist Ingenieurin, finde es heraus‘ höre ich des Öfteren. Doch gerade beim Thema berufliche Zukunft finde ich es gar nicht so einfach, alleine eine Lösung zu entwickeln“, so Schott. Deshalb erhoffte sie sich Unterstützung von Next Step. Lydia Schott ist ursprünglich ausgebildete Grafikerin, sammelte danach Erfahrungen als Beraterin in einer Photovoltaik-Firma. Es folgte ein Bachelor-Studium der Solartechnik, und schließlich kam sie zum Master-Studium an die HTWK Leipzig. Hier studierte sie Energietechnik, und seit Oktober 2018 promoviert sie bei Professor Faouzi Derbel zum Thema „Echtzeitnahe drahtlose Kommunikation in kooperativen und verteilten IoT-Systemen“. IoT steht für „Internet of Things“ und meint die drahtlose Vernetzung verschiedener Geräte über das Internet.

Neue Blickwinkel einnehmen

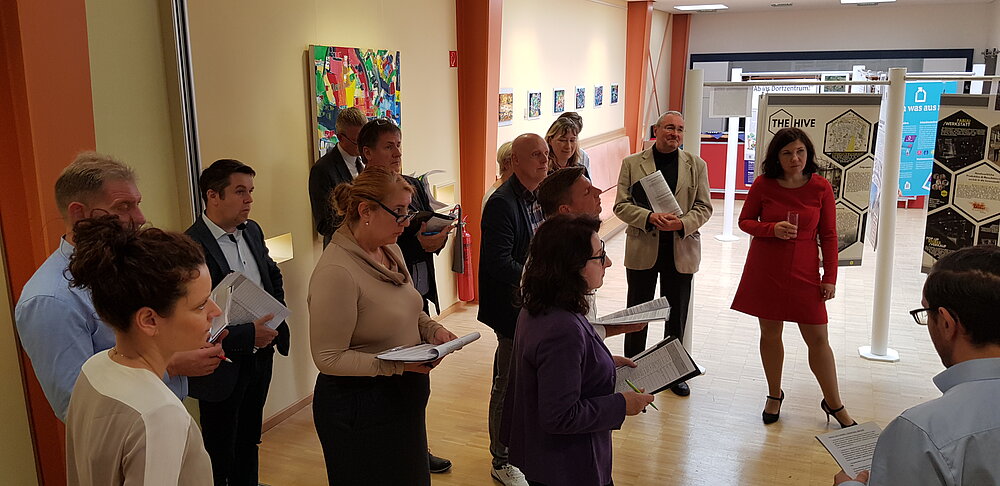

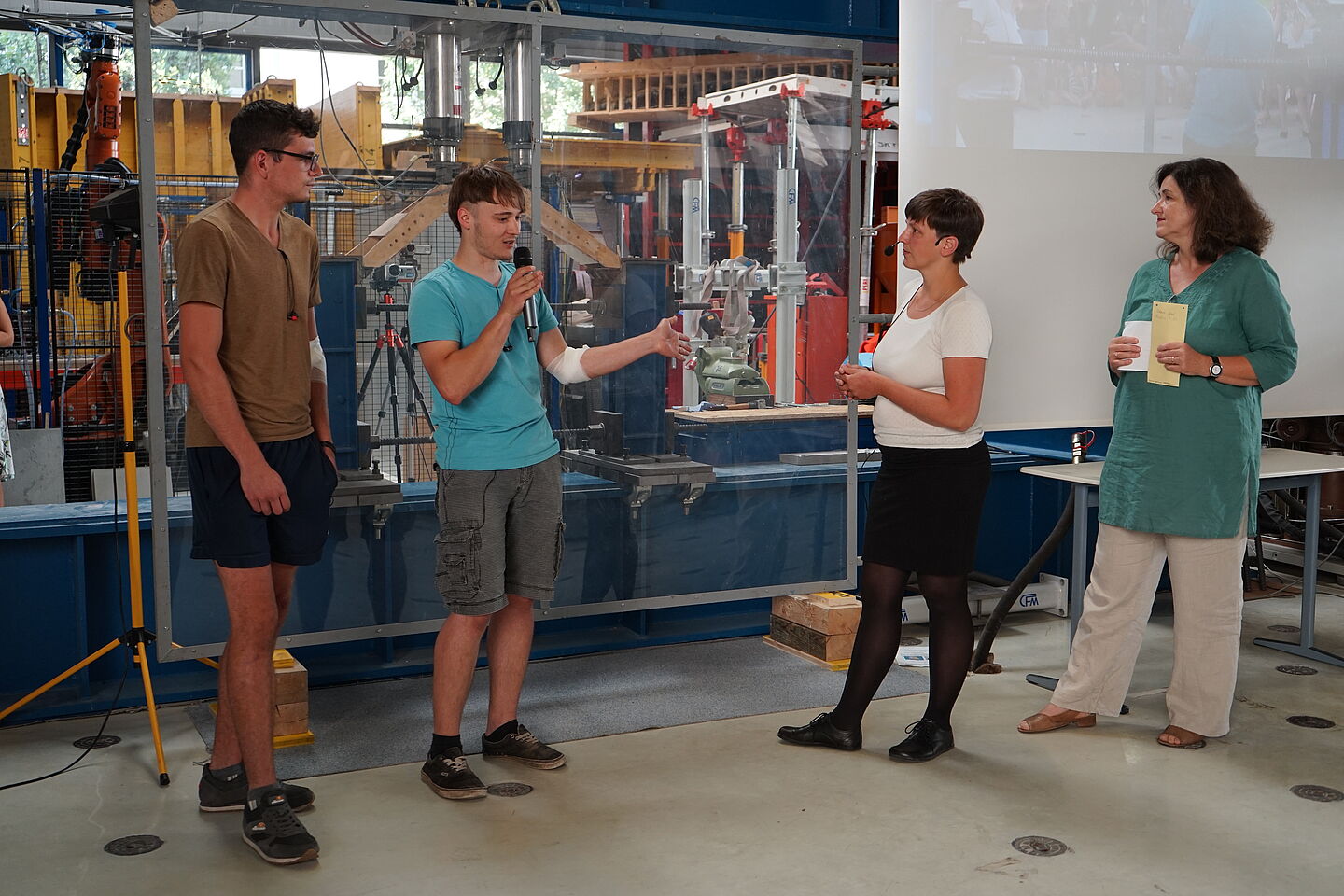

Zum Wintersemester 2020/21 startete Next Step als neues Coaching-Angebot. Dazu gehörten ein erster gemeinsamer Gruppenworkshop mit den anderen Teilnehmerinnen sowie drei individuelle Einzelcoachings. Beim Gruppenworkshop lernten sich die vier Nachwuchswissenschaftlerinnen kennen und tauschten sich über ihre Erfahrungen aus. „Hier merkte ich, dass ich mit meinen Gedanken, ob ich in der Forschung oder auf dem Arbeitsmarkt überhaupt bestehen kann, nicht allein war“, so Schott. „Besonders die Möglichkeit, mich mit anderen Wissenschaftlerinnen der Hochschule ganz ohne Druck und auf Augenhöhe auszutauschen und zu vernetzen, sagte mir zu“, so Schott weiter.

Dabei half der professionelle Blick von außen, der wichtige Impulse für den eigenen Erkenntnisgewinn anbot. Oder wie Lydia Schott treffend formuliert: „Der eigene Kopf ist der größte Gegner. Gerade Frauen kämpfen dabei gegen ihre eigenen Ansprüche. Ich hatte oft das Gefühl, nicht dem klassischen Bild einer Ingenieurin zu entsprechen: diszipliniert, sehr strukturiert und rational sowie normorientiert. Mithilfe des Coachings habe ich festgestellt, dass dieses Bild stark veraltet ist und ich bereits viele andere Stärken in mir trage: Innovationskompetenz, Kreativität, Eigeninitiative und ein ganzheitliches Denken.“

Nach dem Coaching resümierte Lydia Schott: „Next Step war für mich ein großer Gewinn, da ich Vertrauen in mein Können gewinnen und Klarheit für meine berufliche Zukunft schaffen konnte. Diese Chance sollte jeder Promovendin zur Verfügung stehen. Ich danke den Organisatorinnen für diese großartige Gelegenheit!“

Zweite Bewerbungsrunde startet

Zum nächsten Wintersemester 2021/22 stehen wieder sechs Coachingplätze zur Verfügung. Promovendinnen und Postdoktorandinnen der HTWK Leipzig können sich bis zum 15. August 2021 bewerben.

Professorin Cornelia Manger-Nestler, zentrale Gleichstellungsbeauftragte der HTWK Leipzig, ermutigt Nachwuchswissenschaftlerinnen nachdrücklich zur Bewerbung: „Coaching ist Talentförderung, und das wollen wir unterstützen. Unser Format Next Step ist etwas Besonderes, denn individuell zugeschnittene Coachings sind keine Selbstverständlichkeit und können für jede Teilnehmerin einen großen, persönlichen Mehrwert haben.“

Hintergrund

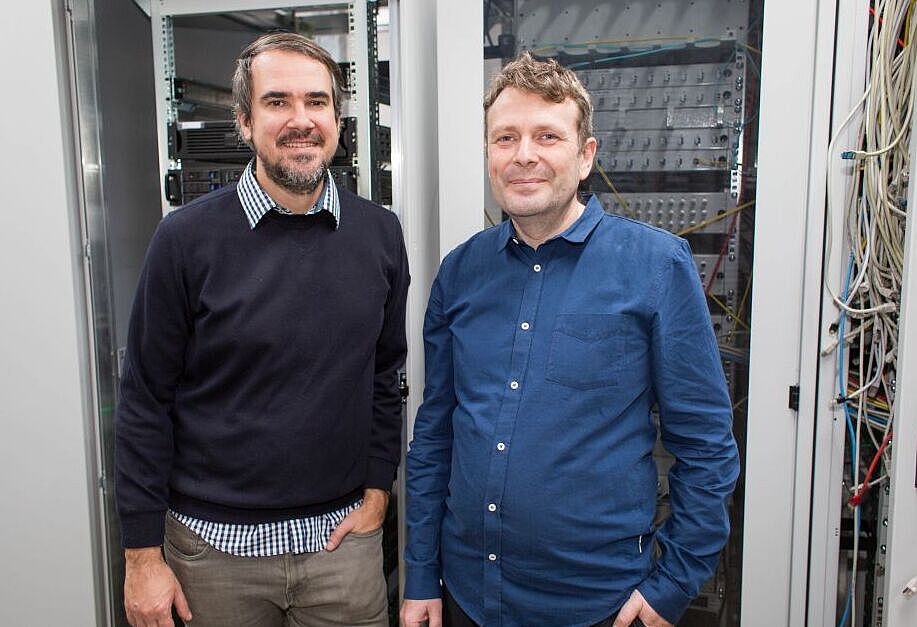

Next Step ist eine Kooperation der Gleichstellung mit dem Graduiertenzentrum GradZ und startet am 23. September 2021 in die zweite Runde. Bei dem professionellen Coaching-Angebot der HTWK Leipzig unterstützen zwei erfahrene Coachinnen Doktorandinnen und Postdoktorandinnen der Hochschule unter anderem dabei, sich beruflich weiterzuentwickeln, ihre Potenziale auszubauen und ihre Karrierechancen optimal zu nutzen sowie die Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher Laufbahn umzusetzen.